「それは恋の初期症状で、末期症状」

バレンタインデーを前にして、洋菓子専門店ショコラに訪れたいくつかのカップルと物語。

バレンタインの持つ不思議な力は、彼らにどんな結末をもたらすのか―――。

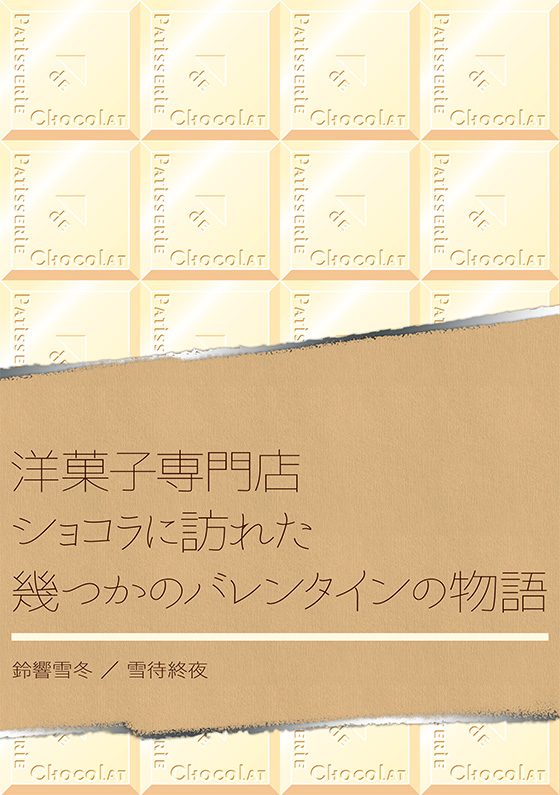

洋菓子専門店ショコラに訪れた幾つかのバレンタインの物語

書き出し

第一章「バレンタインの明け方に」

「私なら、今食べているのを口移しで、かな?」

直後、十数枚のタイルを床に叩き付けたかのような音が厨房を満たした。

「歪んじゃうから気をつけてよ」

「す…すいません」

床に落ちたステンレス製の焼き型を全て拾い上げてから、工藤は私に向かって頭を下げた。それを確認してから目を手元に戻して、粉ふるいで砂糖をかける作業を再開する。

「私の答えはそんなに変?」

「えっ…あ…芹沢さんらしいと思います」

「それって、私が変人ってこと?」

「そ、そんなことはありません!」

「それならいいけど。それで、貴方はどうなの?」

「えっ?」

「だから、後で食べようと思って取って置いたチョコレートを彼氏が食べているのを目撃した時の対応」

砂糖をかけ終わったスコーンをバットから展示用のトレイに移し替えながら、さっき自分がされた質問を工藤にそのまま返す。トレイの上では雪化粧をしたスコーンが、女の子の笑顔を待っているように見えた。

「えっと…私は…」

「私は?」

「怒っちゃうかも…しれません」

「食い意地張っちゃ駄目よ」

「えー、だって、せっかく楽しみにしていたチョコですよ? もう一個同じのか、もっと値段が高いのを買って貰います」

「じゃあ、その時はこの店のをお願いね。電話してくれれば、もの凄く高く付くケーキを用意しておくから。無駄にトリュフとかをトッピングした」

「それ、いいですね」

移し終えたスコーンをトレイごと調理台の端に移すと、冷蔵庫からしっかりと冷やした生チョコを取り出す。ココアパウダーを手元に寄せ準備を整えると、一センチほどの厚さに伸してあった生チョコに、お湯で温めた包丁を入れる。するとそれはゆっくりと音も立てずに沈んでいった。取り出した全ての生チョコを賽の目に切り分け、ココアパウダーを振りかけようとして―――

「あー」

新しいシフターと綺麗なバットがないことに気が付く。一旦作業を中断して、壁に取り付けられた戸棚の扉を開く。

「それにしても、何が楽しくてバレンタインに女二人で朝早くから作業をしているんでしょうね」

「私の台詞を代弁しなくてもいいのよ」

さっきのそれより大分小さい、よく見かける食品トレイのようなバットを取り出す。

「でも、何もすることがないよりはいいですよね。それに、この時期にチョコを買っていく女の子って、みんな可愛いじゃないですか。見ているだけで幸せになりそうなほどの笑顔を振りまいて」

「そうね」

バレンタインか………。あの男の子、上手くいけばいいけど―――。

あれ?

気が付くと持っていたバットが無くなっていて、厨房にぐわんぐわんと音が飛び散った後だった。

「これでおあいこですね」

「あー、そう言われるとなんか悔しい」

「芹沢さんにしては珍しいですね。考え事ですか?」

「んー…ちょっと気になる男の子がいてね―――」

そこまで言って、しまったと思った。もうすこし言葉を選ぶべきだった。

「うわー…それって恋ですか?」

わざとらしく大きな溜め息をつき、私はどうやって矛先を変えるか考える。ここで必死になって弁解するのもまた面倒だ。だとしたら、話を曖昧にしておくのが丁度良いのかも知れない。それに、あながち嘘でもないのだ。

「まあ、そんなところ」

ヒマワリの種達の中から淡泊な実を必死に取り出そうとしているハムスターのように目を輝かせながら質問を浴びせてくる工藤を軽くもてあそびながら、私はこの間の男の子のことを思い出していた。

第二章「峰岸航太のリバースバレンタイン」

健康という文字がそのまま当てはまりそうな肌の色に強調され、白さが一層際だつ体操着を着て、元気いっぱいに親指を立てて笑う彼女に見つめられ、俺の心臓が少しそのリズムを速くした。左の袖には赤い短冊状に切られたリボンが四本、風に揺られたなびいている。一〇〇メートル走、クラス対抗リレー、学科対抗リレーでそれぞれ一位、最後の一本はMVPをとった証しだ。梅雨の晴れ間を見計らって開かれた体育祭。間違いなくこの子がヒロインだった。

そして、そのヒロインは今、写真の中で絶えず笑っている。

俺に向けられているわけではない。カメラに向かってした笑顔でもいい。こうやって笑っている姿が好きだった。

体育祭が終わった後、撮影された写真が一斉に教室に張り出され、一枚十円で焼き増しして貰えると言われた時、欲しくもない他の写真に混ぜるように買った写真。ここまでくると半ばストーカーかと思われてしまいそうだが、それほどまでに写真の中で笑うこの子のことが忘れられなかった。

告白してしまえばいいのに、と人は言うかも知れない。でも、俺にはそれが出来ない。ずっとこのまま、お互いが違う人と結婚しても遠慮無く付き合える関係を望む俺と、彼女との時間をめいっぱい作りたい自分がぶつかり合い、告白をすることでどちらも叶えられなくなるかも、という三つ目の選択肢が、俺の行動を縛り付けている。

生半可に仲がいいからこそ、この関係が壊れてしまうのが嫌だった。もし断られてしまったら、お互いそのことを意識してしまって、今まで通り付き合えなくなってしまう。そう考えるとどうしても自分の気持ち通りに行動できなくなってしまう。

「航太ー。ご飯ー」

「わかったー」

写真立てを手前にそっと倒し、部屋の電気を消すと、階段を下りた。

ジリジリと喚き散らす目覚まし時計を黙らせ、カーテンを開けると、予想していた光景は目に映らず、曇った窓ガラスだけが視界を埋め尽くした。仕方が無く窓を開け身を乗り出してみると、辺り一面が大待雪草に埋め尽くされたかのように、大人しげな白に染まっていた。

「また降ったか」

この時期の雪は長く残らないけど、ドカ雪になることが多くて、学校に行くことを億劫にさせる。まあ、それを補ってあまりあるどころか、溢れてきそうな程の学校に行く理由が一つ、あるのだが。

「さて」

姉貴に呼び出されないうちに起きてしまわないと。息を外に向かって思いっきり吐き出し、白くなったことに満足すると、窓を閉めた。

後ろのドアから教室に入り、隣の席の奴に挨拶をする。鞄を席に置きながら窓際の前から三列目の席に目をやると、そこにはまだ人影はなかった。

「まだ来てないぞ」

そう言って笑った川西に「野郎の情報に興味はない」と俺は返した。

「つれないなあ」

「なにがだ」

「いい加減告白してしまえよ。バレンタイン前なら向こうからチョコが貰えるぞ」

「チョコレートを貰うために告白してどうする」

中途半端に俺のことを知っているから困る。

「まあ、それもそうだな。買った方が早い」

「だろ」

ようやく鞄を開き、教科書を机の中に移していく。

「ロッカーに置いていけばいいのに」

「それを実践して、先生に没収される奴の助言なんて聞けるかよ」

「まったくだ。ただ、あの鞄の軽さは癖になるぞ」

「毎日背負っているのも癖になるぞ」

「一理あるな」

川西の言葉をあしらいながら、俺は彼女が来るのを待っている。俺が先に来ている時に限って、自分の席に行く途中で俺の背中を叩きながら挨拶をする彼女のことを。正面切って挨拶できない自分にうんざりしつつ、俺はこうやって彼女が現れるのを待っている。あれがないと、朝が始まった気がしないのだ。

「おはよう、みね」

突然現れたアルトの音と同時に、背中に平手で気合いを一つ。振り向くと、声には出さず目元と頬で笑っている旧友がそこにいる。そんな彼女に俺は、

「おはよう、柊」

と返した。

その言葉を聞いて満足したのか、柊は俺の前を通り過ぎ自分の席へと向かい、そこで友達と朝の挨拶を始める。友達と笑いあっているであろう柊の表情が、背中越しに見えるような気がした。

「ここまであからさまなのに、向こうが気づかないというのも珍しいな」

「うっさいな」

そこまで俺の行動というのはわかりやすいのだろうか、と考えを巡らせた直後、自分の部屋に飾った写真を見られたら一発でばれると気が付き、溜め息をついた。

「義理でもいいから、チョコ貰ったことあるのか?」

そう言えば、チョコレートの話の途中だったか。

「一度だけな」

というより、プレゼントを含め、柊から何か貰ったのはその一度だけだと思う。インパクトで言えば、一生に貰うプレゼントの半分ぐらいは補われたような気がするあのバレンタインは今でも忘れないし、別の見方をすれば、柊のことを忘れられないようになったきっかけの一つでもある。

「へー。で、義理だったわけだ」

「その通りだ。そんなの、今付き合ってないのを見れば分かるだろ。いちいち確認するなよ」

「あー、はいはい。そんなに突っかかってくるなよ。私、そんなみね、嫌い」

俺が脳神経外科の権威だったら、こいつの頭を調査する………と見せかけて、適当に弄った方が今よりまともになるような気がした。

「でもまあ、お前の柊を見つめる視線は熱いなあ。そこだけは俺が保証する。恋い焦がれる乙女って感じだ」

「それは褒められてるのか」

これ以上相手をしても仕方がない、と思いながらも、こいつが俺の席の隣にいる事実は変わることはなく、こんな話が終わると言うこともなかった。

六時間目の終了を告げる挨拶が済むと、座っていた椅子を机の上に載せ、教室の後ろに動かす。

「準備オッケー? みね」

「オッケー」

「じゃあ、いこっか」

一年のうちに使える幸運の量が決まっているのだとしたら、去年の四月に俺と柊が掃除で同じ班になった時に、今年の分まで運を使い切っているのかも知れない。でも、ただの友人である今、個人的な理由が無くても柊と一緒にいられる唯一の時間が出来たのなら、それでもいいかもしれない。

調理室に入り、柊と他の二人と一緒に掃除を始める。

「きちんと掃除しろよ」

「どっちかって言ったら私の方が几帳面でしょ」

「几帳面だからって掃除が丁寧とは限らないから、わざわざ忠告してやってんだよ。それなりに几帳面な俺が言うんだから間違いない」

「それは、みねがそれなり止まりだからだよ」

「それじゃあ、掃除の仕方を教えるついでに俺の部屋を掃除してくれ」とは、流石に言えなかった。

なんだかこうやって、年を経る毎に言いたいことが言えなくなっていく気がする。言葉にする前に色々と考えることがありすぎる。柊と今の関係を維持するように、今の関係を崩さないようにと考えている間に、俺はどんどん本音を言えなくなっている気がする。

昔はもっと自然な付き合いが出来ていたのに、どうしてなんだろうか。

それだけ、大人になったということだろうか。

いや、違うと思う。

きっと、柊のことを考えるようになったからだろう。柊のことを〝好き〟と意識するようになってから、柊の機嫌を損ねないようにしているんだ俺は…きっと。そして、それは、柊のことを思ってしているのではなく、自分のためにしているんだ。

柊を傷つけないためじゃない。俺のことを柊が嫌わないようにしているんだ。

「ほら、ぼやっとしない」

突然の柊の声と気合いに、自分でも分かるほど体が震えた。そんな俺を見て、周りの人が笑う。

「お前らは本当にいいコンビだ。今すぐデビューしろ」

「それじゃあ、最初の番組はお前がプロデュースしてくれよ。そうしたら考える」

「やっぱ遠慮しておくよ」

自在箒で床を撫でながら、やっぱりコンビ止まりなんだよな、周りから見れば、と声に出さずに呟く。仲がいいのではなく、面白い。恋仲ではなく、コンビ。それが俺達に対する評価で、俺の行動の結末だ。

中学校の頃はなんて言われていたんだっけ。

「女の友達だなんて羨ましいな」

「姉弟みたいだね」

「うわー。また峰岸が柊と仲良くしてるー」

物理的距離は何も変わっていないはずなのに、言いたいことが言えなくなって、心の距離が遠ざかって。これじゃあ、友達としてみてもどんどん退化している。このままいつか、友達からクラスメイトになって、同期になって、顔見知りになって、引っ越し先が分からなくなって、他人になる。

「私、ちり取り持ってくるね」

「あっ、うん」

泥濘にはまってそのまま沈んでいきそうな俺を食い止めたのは、柊の声だった。俺は自分の思考を一旦押し潰し、掻き集めたゴミをちり取りで集めやすくするために小さく纏める。ちり取りを持ってぱたぱたと駆け寄ってきて、目の前でしゃがんでゴミを集める柊の頭を見ながら、考えていることが分かればいいのに、と考えてしまう自分に嫌気が差した。

放課後の雰囲気に浮き足立つ廊下を通り抜け、下駄箱に向かう。簀の子の乾いた音を鳴らしながら内履きを脱ぎ下駄箱に入れると、下履きを床に落とした。それと同時に、靴の音とは違う甲高い音が鳴り、簀の子を誰かが踏んだということを教えてくれる。視界の隅に腕が見え、その腕を肩の方へ辿ると、短い髪が見えた。

頬に先が当たるぐらいまでに切られた髪。俺と同じように外にいるのが好きなのに、肌色は俺よりも遥かに薄く、透明度がある。それでも頬は健康的なピンクで、彼女の性格をよく現しているように見えた。頭から頬、首筋と曲線の連続を下に辿っていくと、肩の丸い線が現れ、腕の細い線が見えてくる。

どうして、女のカラダっていうのはここまで心を捕らえて離さないのだろうか。

ひだの多いスカートにブレザーという制服に包まれた体では、そのラインを正確に追うのは不可能だった。でも、想像力を掻き立てるには十分だった。

「なんだ、みねじゃん。今日は早いね」

「そう言う柊もな」

「今日は部活も休みだからね」

「そっか」

俺よりも少しゆっくりとした動作で上履きを脱ぐと、下駄箱の中にしまい、続いて下履きを取り出してしゃがんで床に置いた。

「なあ柊。一緒に途中まで帰ろうぜ」

という本心は頭の中にイメージとして浮かんだだけで、音になることはなかった。

一緒に帰りたければ、そう言えばいい。でも、見えてくる未来は「どうしたの?」という柊の声。俺達には、一緒に帰る理由がない。友達だからというもっともらしい理由も、男女になると途端に不自然になるような気がして、俺は遠慮してしまう。

恋人なら、理由が無くても一緒に話せるのか。

恋人なら、理由が無くても一緒に帰れるのか。

恋人なら、理由が無くても一緒にいられるのか。

恋人同士なら、「声が聞きたかったから」で済むのに。

恋人同士なら、「一緒に帰ろう」で済むのに。

恋人同士なら、「側にいたいから」で済むのに。

恋人同士なら、もっと楽しい時間を一緒に過ごせるんだろな。楽しいことも悲しいことも沢山あるんだろうけど、悲しいことを乗り越えて、過去の笑い話にして、明るい未来を歩いていけるんだろうな。

と、そこまで考えて、もしかしたら俺は柊と話すきっかけを作るためだけに、柊に告白しようとしているのかという声が、頭に響いた。そしてその声を押し潰す術を俺は知らなかった。

「じゃあ、また明日ね」

そう笑って手を振りながら外に向かって駆け出す柊の背中を、俺は、ただ、見つめるしかなかった。

作品の紹介

人生は辛いことが多いから、お菓子は甘い。

人生は辛いことが多いから、お菓子は甘い。

恋愛は辛いことも多いから、バレンタインデーは甘い日。

ずっと片想いだった。でも、もう俺は耐えられない。

今までずっと仲良しだったのに、どうしてこんな事になったんだろう。

バレンタインデーを前にして、洋菓子専門店ショコラに訪れた幾つかの恋の物語。バレンタインデーの持つ不思議な力は、恋を成就させるのか、それとも―――。

2005年2月14日に公開した『リバースバレンタイン』に幾つかの作品を加え、一つの物語へと変化を遂げた、『洋菓子専門店ショコラに訪れた幾つかのバレンタインの物語』。短編集ではなく、短編作品として複数の主人公が描く甘い一時をお楽しみ下さい。

詳細

本の詳細

- 版型、ページ数

- A5・54ページ

ページレイアウトをPDFで確認する(PDF作成ソフトの都合で左綴じ(本来は右綴じ)になっています) - 標準価格(委託販売や通販等では異なることがあります)

- 300円

- 作者

- 鈴響雪冬(文章、表紙、装幀)

- 発行日

- 2007年1月21日(おでかけライブ in 前橋 78 今年もヨロシク2007)

- ジャンル・舞台

- 創作文芸、恋愛小説、現代

- テーマ、傾向、キーワード

- 高校生~二十歳前後の登場人物、バレンタインデー、ほのぼの

もっと細かい本の仕様など

| ジャンル | 創作文芸 | |

|---|---|---|

| 発行日 | 2007年1月21日(おでかけライブ in 前橋 78 今年もヨロシク2007) | |

| 仕様 | 頒布価格 | 300円 |

| 大きさ | A5縦 | |

| ページ数 | 表紙込み54ページ、本文43ページ | |

| 文字数 | 約3万2000文字 | |

| 段組 | 上下二段組み・ゆったり(9.5pt・20行) | |

| 作者 | 文章 | 鈴響雪冬 |

| 表紙 | 鈴響雪冬 | |

| 装幀 | 鈴響雪冬 | |

| 印刷・製本 | 表紙 | 4色フルカラー(インクジェットプリンタ) |

| 本文 | 白黒(レーザープリンタ) | |

| 製本 | 並製本・無線綴じ | |

| 用紙 | 表紙 | FKスラットR・IJ Nホワイト(939×650連量110kg、厚さ0.2mm) |

| 効き紙 | 羊皮紙 白桜(四六判連量80kg) | |

| 本文 | オペラクリームウルトラ(四六判連量68.0kg、坪量79.1g/㎡、厚さ0.128mm) |

|

仕様の変更経緯

| 日付 | 変更内容 | 詳細 |

|---|---|---|

| 時期不詳 | 本文用紙を変更しました | OKプリンス上質エコG100 → 再生色上質ラベンダー厚口 ※発注先業者「梅原洋紙店」の取り扱い終了につき |

| 時期不詳 | 本文用紙を変更しました | 再生色上質ラベンダー厚口 → OKプリンス上質エコG100 ※発注先業者「アサナカ紙商事」廃業および発注先業者「梅原洋紙店」の入荷再開につき |

| 2007年6月24日 | 改版しました | 第2版に改版しました |

| 2015年12月13日 | 改版しました | 第3版に改版しました |

| 2018年6月2日 | 表紙用紙を変更しました 表紙のデザインを変更しました |

A-プラン(アイボリーホワイト・103kg) → FKスラットR・IJ Nホワイト・110 ※作品頒布を続けるために表紙の紙を他の作品と共用化 |

| 2018年6月2日 | 改版しました | 第4版に改版しました |

| 2018年12月15日 | 製本方法を変更しました | 製本環境の再構築により、平綴じから無線綴じに製本方法を変更しました。 長編作品にのみつけていたスピン(糸栞)をつけるようになりました。 |

| 2019年10月1日 | 価格改定しました | 200円 → 300円 ※紙の価格変動や消費増税などにより原価が高騰しているため |

| 2019年10月22日 | 本文用紙を変更しました | OKプリンス上質エコG100 → 淡クリームキンマリ ※当該用紙が受注生産に移行し、発注先業者「梅原洋紙店」での取り扱いが終了したため |

| 2020年5月20日 | 改版しました | 第5版に改版しました |

| 2022年2月13日 | 本文用紙を変更しました | 淡クリームキンマリ → オペラクリームウルトラ(四六判連量68.0kg、坪量79.1g/㎡、厚さ0.128mm) ※かねてより淡クリームキンマリの固さが気になっていたので柔らかい紙に変更 |